Reportagem Super Bock Super Rock 2013

Gonçalo Trindade

Foi a 18, 19 e 20 de Julho que decorreu o Super Bock Super Rock de 2013, a 19ª edição do festival que, em 2010, se mudou para o Meco. E a mudança parece, agora, estar finalmente efectuada da melhor forma, sem grandes problemas de acessibilidade ou de organização verificados ao longo da edição deste ano. O recinto, criticado pelo pó, está agora parcialmente coberto por relva, evitando a onda de areia que se verificou, por exemplo, na primeira edição, onde uma multidão saltou e dançou de lenços na cara ao som de bandas como Vampire Weekend, Keane ou Prince . O festival do Meco é agora praticamente sem falhas a nível de recinto, graças às mudanças que foram lentamente implementadas ao longo dos últimos anos. O que o festival ganhou este ano em recinto e organização, no entanto, perdeu em cartaz, tendo sido esta 19ª a edição em que, indepententemente de quem passasse pelos palcos, todos os olhos pareciam postos nos (excelentes) cabeças-de-cartaz, e em nada mais.

Dia 1 – 18 de Julho

Foi Kalú, baterista dos Xutos & Pontapés, quem deu início às festividades no palco EDP, trazendo na bagagem um disco a solo, a fama de ser o baterista da banda de rock mais bem-sucedida de sempre da nossa história, e uma banda composta por músicos de bandas como os Peste & Sida ou Julie & the Carjackers. “Coube-nos a nós a missão de abrir esta edição do festival... missão impossível”, exclama, e realmente ficamos um pouco com essa impressão. Um público mínimo - tanto em número quanto em entusiasmo - não deixou que Kalú aquecesse muito os ânimos, numa altura em que muitos ainda entravam ou se encontravam a camindo do recinto. Ao lado ouviu-se alguém dizer “Isto parece Papa Roach, em versão velha”, e isso não é propriamente elogio. Perto do palco principal, no entanto, havia já um grupo numeroso e devoto que guardava lugar para o grande nome da noite: Arctic Monkeys.

No palco principal, pouco depois, coube também a um grupo da casa o abrir das hostilidades. As Anarchicks, all-girls band de rock com (muitos) laivos de punk, começaram a tocar às oito e meia em ponto e mostraram atitude e energia (e outras coisas, vestidas de forma provocadora), contagiando a pequena multidão que as observava com canções simples e directas, que valem pelo entusiasmo mas pecam pela falta de originalidade. Não há propriamente nada de novo no que as Anarchicks fazem, praticando um punk-rock genérico e previsível que faz bater o pé, mas não mais que isso. Playgirl, a vocalista que canta ora à guitarra, ora ao teclado, era curiosamente a que menos se destacava, com Katari, baterista, a ser quem mais energia dava a cada música. Canções como "Forever" foram entregues de forma competente, num concerto que serve mais para mostrar o que as Anarchicks podem ainda vir a ser, que propriamente impressionar agora pelo que já são. O tempo o dirá até onde chegará o grupo.

Chegavamos perto das 22h quando Owen Pallett finalmente começa o concerto, após uma pequena demora por alguns problemas de som em palco, perante uma plateia composta mas largamente desconhecedora do projecto musical deste canadiano. Pallett, que já colaborou com toda a gente - desde os Duran Duran aos Arcade Fire -, é no entanto presença regular em terras lusitanas, tendo já tocado várias vezes tanto a solo como em festival; o seu público, no entanto, não se tinha dirigido ao Meco, deixando escapar a oportunidade de ver o músico acompanhado por banda (um multi-instrumentalista e um excelente baterista).

E foi pena, dado o concerto dinâmico, ora explosivo ora suave, que o violinista deu, recheado de novas canções que farão, eventualmente, parte dum disco novo. As canções novas, mais energéticas que aquilo a que estamos habituados dele, mas com o habitual selo de qualidade, pareceram ter sido feitas já com o grande baterista que o acompanha em mente, tendo também as antigas ganho (e muito) com as arranjos dados pelos outros dois músicos; já tínhamos ouvido por outros palcos canções como "Midnight Directives" ou a lindíssima "This is the Dream of Win and Regine" (referente ao casal principal dos Arcade Fire), mas nunca desta forma, tão cheias e energéticas. Belíssimo concerto, minado apenas pelo que viria a minar grande parte dos restantes: desconhecimento absoluto por parte do público. No palco principal ver-se-ia, entretanto, um cenário diferente.

Azealia Banks, como todos sabem, é um osso duro de roer. Escândalos, discussões e atritos nas redes sociais com um vasto leque de artistas, foram momentos que divertiram e chocaram os seus seguidores e a internet em geral , mas como a própria afirma “I got into trouble by releasing this... but you know me, I don’t give a f*ck” mesmo antes de "Harlem Shake", canção do produtor Baauer, tornada viral e um sucesso nas pistas de dança, isto é algo que já faz parte da personalidade “in your face” da cantora. Era suposto que Banks tivesse actuado na edição de 2012 mas cancelou devido a compromissos relaciados com Broke With ExpensiveTaste, o álbum de estreia, que um ano depois ainda está por lançar.

Banks, ao vivo, não tem muito por onde se pegue: usa corpetes justos para realçar o seu corpo esbelto e um bom DJ para cobrir as suas falhas. Salta, puxa pelo público, dança ocasionalmente mas a fórmula repete-se. Apresenta "Fantasea", da sua mixtape, e "1991", do EP, para compensar a falha do álbum e o público, que parecia apagado até “212”, a canção mais bem sucedida da cantora americana, que rapidamente perdeu o entusiasmo, onde concluímos que o fenómeno Azealia Banks é maior do a actuação desinspirada, que saiu ainda mais prejudicada com a má qualidade do som.

No palco secundário, os Efterklang saíram-se melhor. O ascendente sucesso deste colectivo dinamarquês é notável se analisarmos o progresso desde a sua primeira passagem por Portugal, num Musicbox completo, até ao palco secundário do Super Bock Super Rock. Inicialmente três amigos do liceu, com o lançar do último álbum Piramida, que contou com a ajuda de Vincent Moon na parte visual, os Efterklang passaram a sexteto com uma variedade de vozes capaz de agradar aos mais cépticos.

Algo pouco usual em concertos ao vivo é a troca de prendas, onde os dinamarqueses são os intermediários. Da Estónia, o último concerto dado, trouxeram uma caixa com pequenos objectos para oferecer aos portugueses. Em troca, os portugueses teriam de reencher essa mesma caixa com outros pequenos presentes e brindes para a banda levar para o concerto seguinte. Prossegue a actuação onde houve a possibilidade de revisitar Magic Chairs, com “Raincoats” e “Modern Drift”, e a incontornável “Step Aside” do álbum de estreia Tripper, perante um público que se apresentava alienado. Algo que se veria também com a actuação de um certo guitarrista lendário no palco principal.

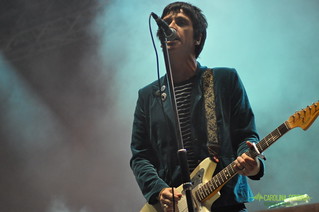

Johnny Marr ficará para sempre conhecido como o guitarrista dos lendários The Smiths, um dos maiores nomes de culto da música britânica, e ele bem sabe isso. Já com um recinto muito composto à sua frente, Marr tanto revisitou o passado como mostrou o presente, encaixando temas dos The Smiths, uma excelente cover da "I Fought the Law" dos The Clash, e a bela "Getting Away With It" dos Electric (projecto que teve com Bernard Shaw, dos Joy Division e New Order) num alinhamento que serviu maioritariamente para apresentar o seu álbum a solo, The Messenger.

Marr transpira estilo, é um guitar hero à antiga que toca nas seis cordas como ninguém, e parecia entusiasmado e feliz por ali estar; o problema, no entanto, foi a falta de retorno desses sentimentos por parte do público que, no geral, observava com agrado e curiosidade este músico de guitarra em punho, acompanhado de uma banda mais que competente, satisfeitos com aquele bom rock (com a voz de Marr a surpreender pela positiva, diga-se) que se adequa a um festival, mas sem saber o valor ou a história que carrega aquele homem. "Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before", clássico dos The Smiths, foi entregue na perfeição, mas recebida como se fosse apenas mais uma por um público que, na sua grande maioria, não fazia ideia de quem os The Smiths foram. É algo deprimente e triste ouvir, já a terminar, "There is a Light That Never Goes Out" (precedida da grande "How Soon is Now?") sem mais ninguém a cantar à volta, com um público que abanava calmamente a cabeça pensando apenas “Não conhecia isto, mas é fixe”. Johnny Marr deu um bom concerto, onde até as do seu disco soaram lindamente, e conquistou minimamente o público com boa disposição e um entusiasmo genuíno em revisitar tanto o passado; no entanto, Johnny Marr não é os Arctic Monkeys. E, naquela noite, eram eles, e apenas eles, que o público queria.

Se os The Horrors tivessem um filho com os Tame Impala e pedissem aos Deerhunter e aos My Bloody Valentine para serem padrinhos, o resultado seriam os TOY. Com um atraso significativo, que lhes prejudicou (e muito) a actuação devido à sobreposição com os cabeça de cartaz, a banda de Tom Dougall apresentou o álbum de estreia, nunca dando a parte fraca, sempre escondidos por detrás de luzes policromáticas e de um ambiente sombrio.

Não foram canções como “Kopter” ou “Colours Running Out” que conseguiram manter a atenção dos presentes que optaram rapidamente pelos clássicos que os Arctic Monkeys tinham para oferecer, ficando o palco EDP, ainda antes do final da actuação dos TOY, praticamente vazio. Segue-se Paredes de Coura para uma segunda oportunidade à conquista do público português.

Os Arctic Monkeys, entraram à hora marcada, e com o palco mais aprumado (um AM gigante e luminoso em backdrop) que lhes vimos até agora. É curioso pensar que a banda que começou no Paradise Garage encabeça agora pela segunda vez este festival, dois anos depois da primeira vez, com quatro discos na bagagem e um quinto, AM, a sair em breve; o tempo passa, as bandas crescem, e a banda de Alex Turner é, hoje em dia, enorme.

Os Monkeys que passam agora pelo Meco são, para todos os efeitos, grandes; grandes no rock que praticam, grandes no espectáculo que dão, e grandes na forma como em perto de hora e meia desfilam sem tréguas ou falhas canções que estão na ponta da língua dos milhares que os esperaram a tarde inteira, num público que mostrou uma lealdade e um culto a um grupo que é presença regular no nosso país. E os Arctic Monkeys bem mereceram toda essa lealdade, num concerto de rock por excelência, de ritmo vertiginoso e com um Alex Turner muito mais entusiasmado e comunicador que o habitual, cheio da confiança que só a experiência e os anos de estrada podem dar a uma banda.

Foram, como seria de esperar, as canções dos dois primeiros álbuns a incendiar verdadeiramente a plateia, com "Brianstorm", a seguir a uma recente e bem-recebida "Do I Wanna Know?", a fazer de imediato delirar uma plateia que sabia de cor cada riff, cada palavra. Sem grandes pausas entre músicas (só assim conseguem tocar vinte delas em menos de hora e meia), mas com Turner ora a mandar bitaites às raparigas do público, ora a apresentar de forma rápida cada música, o concerto foi-se desenrolando de uma forma tão vertiginosa quanto perfeita, com os Arctic Monkeys a mostrarem-se na melhor das formas; não só está Turner melhor enquanto vocalista e mestre de cerimónias, como toda a banda está mais apurada a nível musical, sem quaisquer falhas ("When the Sun Goes Down" soou mais arrebatadora que nunca, por exemplo).

Há que assinalar um ou outro momento mais morno, com os britânicos a mostrarem-se melhor no rock puro que nas baladas ("Cornerstone" foi um momento bonito, mas que cortou um pouco o ritmo), também em grande parte pela plateia energética e sedenta de riffs (e cerveja) que tinham à sua frente; momentos menores num concerto que é, no seu geral, inatacável.

Grande concerto por parte de um grupo que cada vez mais se assume como um das mais relevantes e populares bandas de rock da actualidade, defendendo ao vivo esse estatuto com unhas e dentes, e mostrando bem o quanto uma banda pode crescer em dois meros anos.

Deixaram no ar ainda a promessa de um bom novo disco, depois das belíssimas canções que foram apresentadas ("Mad Sounds", já no encore, soou particularmente interessante), num concerto em que a banda se mostrou, felizmente, em registo best of. "505", pérola para os fãs que põe um ponto final em cada concerto que fazem, revelou-se o final perfeito para uma actuação que viria a ser, de longe, uma das melhores que veríamos ao longo dos três dias.

Dia 2 – 19 de Julho

Ao segundo dia, parecia menor o público no recinto até à chegada dos The Killers. Facto que mostrou, mais uma vez, aquilo que se verificou ao longo do dia anterior: nesta edição, os festivaleiros só lá foram pelos cabeças de cartaz.

Os Black Rebel Motorcycle Club sofreram com isso, tal como muitos outros, tocando ainda quando se via o sol no céu perante um público que, apesar do empenho do grupo, se revelou no geral indiferente ao rock garageiro da banda que já foi mais popular. "Spread Your Love" e "Whatever Happened to my Rock and Roll", a dupla final retirada do álbum de estreia, conseguiu, por fim, despertar parte do público, graças à ida de Robert Been ao público, mas até àquele momento nem a emotiva declaração de amor a Portugal do mesmo tinha conseguido despertar a atenção duma plateia que não estava lá por eles. Triste recepção, perante o concerto repleto de empenho e de boa música que deram, onde canções como "Ain’t No Easy Way" foram entregues com alma e talento - mas à hora errada, perante o público errado. Ficamos à espera de um regresso a solo.

Entretanto, no palco EDP...

Vindos de Melbourne para uma pequena tour de promoção a Uncanny Vally, o sucessor de The Crystal Axis, de 2010, os Midnight Juggernauts já acartam consigo um peso considerável às costas. O Super Bock Super Rock foi um dos locais contemplados para uma actuação muito sóbria e propícia à dança, mas que, honestamente, estagnou. A voz de Vincent Vendetta, que em álbum se encaixa na perfeição, soando misteriosa, ao vivo soa rouca e pouco motivante. Dá para dançar, fechar os olhos e nos perdermos em pensamentos, mas assim que Vendetta canta, quebra-se a dança e o encanto do som celeste dos sintetizadores. Por comparação à actuação no primeiro Optimus Alive!, desiludiu.

Enquanto isto, o cenário no palco principal era tudo menos para a dança.

É sempre bom ter Mike Patton de volta, seja com que projecto for. Após o fim da reunion tour dos Faith No More, que por duas vezes o trouxe ao nosso país em dois anos, Patton dedica-se agora a outros projectos, com os também ressuscitados Tomahawk entre esse lote. Rock experimental com toques de metal progressivo, sem a qualidade ou o encanto duns Faith No More, mas também intenso e poderoso, com o vocalista a falar num português tão asneirento - como sempre - pelo meio de músicas portentosas como "101 North" (grande, grande) ou "Coward". Mandaram bitaites ao público aborrecido da primeira fila, tocaram com a energia e o prazer de quem tocava para dar o concerto que quer e não que agrada (de destacar o excelente baixista), e não se deixaram afectar pelo público apático que tinham à sua frente. Aposta esquizofrénica para um dia que tem a música catchy e over-the-top dos The Killers como cabeça de cartaz, mas que acabou por resultar num bom concerto que não foi, de todo, para toda a gente; naquele caso, aliás, não foi para quase ninguém.

Tal como os BRMC, os Tomahawk tocaram no sítio errado para o público errado, mas ultrapassaram isso da forma que se esperaria duma banda de Patton: simplesmente não se ralaram. E ainda bem.

No palco EDP, confirmamos que os Clã fizeram falta. Naquele que foi o regresso ao palco da banda portuguesa, depois da bela aventura que tiveram com um disco para crianças, o grupo de Manuela Azevedo voltou a apresentar-se em modo adulto, sem sapatos com asas ou aparato cénico de maior; a alegria, no entanto, continua intacta. Tocando com um profissionalismo e um entusiasmo que fez sombra a muitos dos grupos internacionais que passaram por todo o festival, os Clã revelaram-se em grande forma perante um público composto e conhecedor, que cantou êxitos como "H2homem" ou "GTI" com a banda, mostrando bem que, por mais tempo que o grupo se afaste dos palcos, terão sempre uma legião de fãs à sua espera. E perante a voz e a presença de Manuela Azevedo e toda a perfeição musical revelada pela banda, menos não seria de esperar. As canções novas apresentadas, de um disco novo a sair “eventualmente, que estas coisas nunca se sabem bem”, mostraram a banda de volta ao que fazem melhor, com um rock tanto baladeiro, quanto energético. O dueto com Samuel Úria, estreado com o próprio no palco, deixou em particular a promessa de voltar a ver o grupo bem perto, num palco mais merecedor daquela que foi e é uma das mais interessantes bandas do panorama nacional.

No outro palco, uma certa banda britânica regressava e fazia a festa.

Destemido é a palavra que melhor caracteriza Ricky Wilson quando entra num palco. Já bem conhecedores do que o público português tem para oferecer, os Kaiser Chiefs regressaram, desta vez para apresentar Start a Revolution Without Me. Com ou sem eles, a festa era previsível e a enchente de saltadores e pó era mais que óbvia. Apesar de extraordinariamente comunicativos, a banda proveniente de Leeds tem vindo a perder alguma pujança. Talvez seja a idade ou o cansaço, mas nem isso os impede de estar a dar ao litro, chegando ao ponto de Ricky Wilson subir ao topo da banca de cerveja da Super Bock durante "Oh My God", já no final do concerto.

A voz está mais rouca, o entusiasmo inferior, o esforço aplicado no concerto é muito menor do que aquilo que vimos na era de Yours Truly, Angry Mob ou Employment. Infelizmente, como muitas outras bandas, os Kaiser Chiefs chegaram ao patamar de banda de clássicos, que por mais álbuns que possam lançar, os hits dos primeiros registos vão ser sempre os mais celebrados, como o caso de “Ruby” ou “I Predict a Riot” que levaram o público ao extâse e à aparição de uma nuvem de pó, como já é habitual. Cenário diferente do que se via no palco EDP.

Miguel foi o artista escolhido para encerrar o dia do palco EDP. Uma contratação um pouco desconexa para um festival que se considera “rock”, o novo prodígio subiu ao palco pela primeira vez em Portugal para apresentar Kaleidoscope Dream. R&B é e sempre será um género que não tem muito por onde inovar, mas aparentemente Miguel está a tornar-se num dos nomes incontornáveis do género, apesar de pouco ou nada lhe acrescentar. Uma voz muito própria e um ou outro passinho de dança (altamente sexualizado), em "Use Me" pareciam apelativos. "How Many Drinks", que conta com a sample de "Swimming Pools" de Kendrick Lamar, fez despertar o público até à completamente aborrecida palestra sobre o modo e a forma como se deve tratar as mulheres, que levou ao inevitável abandono do público para assistir ao concerto dos The Killers. "Adorn", a grande favorita, foi deixada para a recta final que apenas ouvimos a ecoar enquanto nos dirigiamos para o palco principal.

Os The Killers entraram dez minutos depois da hora marcada, e dez minutos depois disso já tinham o público na palma das mãos. É o poder de um grupo que tem alguns dos melhores e mais pegajosos (no melhor sentido) hits dos anos 2000, praticante de um rock com um encanto de synth-pop à anos 80 que quer ser maior que a vida, e com um disco que terá por si só marcado a adolescência de muitos dos presentes: Hot Fuss (ainda que, por aqui, se prefira o negro Sam's Town, obra-prima subvalorizada). "Somebody Told Me", sucesso desse mesmo disco, abriu o concerto e bastou por si só para agarrar o público de milhares que lá estava para os ver.

Quatro anos depois da estreia em palcos lusos, o grupo de Brandon Flowers voltou na digressão de apresentação de Battleborn, o pior disco que assinaram até agora, revelando uma banda estagnada e que caiu no mais genérico que o rock de estádio pode ser. Pairava, portanto, uma nervosinho miúdo no ar: em 2009 o concerto foi arrebatador, mas quatro anos depois continuará a banda com a mesma forma, mesmo trazendo na bagagem canções tão medíocres quanto "From Here on Out" ou "Runaways"?

A resposta é simples: em disco podem ter estagnado, mas ao vivo estão em topo de forma. Com um aparato cénico impressionante (um pouco de tudo desde confettis a fogo de artifício), um vocalista com uma energia e uma presença ainda mais entusiasmante que a de há quatro anos atrás, e com a banda toda ela com um sorriso nos lábios do início ao fim, os The Killers sacaram de todos os trunfos que tinham na manga (e não eram poucos, diga-se), com um alinhamento com todos os hits, mais uma pérola ou outra ("Shadowplay", cover dos Joy Division, e "Bling (Confessions of a King)", do subvalorizado Sam’s Town, foram agradáveis surpresas), num concerto a roçar a perfeição, onde até as canções novas encaixaram bem (à excepção de "From Here on Out", pior momento do concerto).

O que se viu foi, claro, uma banda que conta já com imensos anos de estrada, que sabe interagir com o público no momento certo (grande mestre de cerimónias que é Brandon Flowers, mais confortável na posição de vocalista que em 2009), dar a cada música a roupagem certa ("Jenny Was a Friend of Mine", "Smile Like You Mean It" e a alongada "Shadowplay" foram exemplos máximos disso), e que abraça de alma e coração a posição de banda de festival, que lá está para dar um espectáculo e entreter ao máximo durante hora e meia, dando o concerto de uma vida aos devotos e entretendo os curiosos e até os descrentes (“Foi muito bom, e eu nem gostava nada deles”, diz-me um amigo no fim). Os The Killers dão um espectáculo, claro, mas têm algo que muitas bandas da sua geração não têm: canções entusiasmantes e não apenas catchy (“Porra, até me comovi!”, oiço alguém dizer no final de "All These Things That I’ve Done", antes do encore), e uma prestação em palco que vai muito além do piloto automático (algo que, por exemplo, minou os Queens of the Stone Age no dia a seguir). Os The Killers estão ali tanto para divertir como para se divertirem, e isso nota-se.

As canções que já eram bigger than life em disco voltaram a sê-lo ainda mais em palco, tal como há 4 anos, e o público revelou-se devoto e conhecedor de todos os hits e até das novas, com "Runaways" a surpreender não só pelo quão bem resulta ao vivo, mas também pelo coro que teve a acompanhar o refrão. Battleborn pode ter sido, de longe, o pior disco da banda; mas em palco os The Killers mostraram-se uma banda exemplar, numa fase da sua carreira que estão a adorar por completo, a tocar tanto os hits como as canções novas com um sorriso no rosto e uma entrega exemplar. A banda de Brandon Flowers (que teve notáveis aulas de voz) e companhia não é, por agora, uma típica banda de clássicos que se limita a fazê-los desfilar em palco; é, sim, uma banda que sabe bem as músicas que tem e o que elas significam para toda uma geração que cresceu nos anos 2000, tocando-as com tanta alma e felicidade quanto a que o público demonstra quando as recebe.

Grande, grande concerto, duma banda que, tal como há quatro anos atrás, deixará agora os fãs (e não só) em compasso de espera até novo regresso. O novo disco dos The Killers pode ser mau, mas a banda continua tão boa quanto sempre foi. Foi, mais uma vez, um concerto que ficará na memória a longo prazo de muita, muita gente.

Dia 3 – 20 de Julho

E ao último dia, a maior enchente, e o nome mais aguardado: Queens of the Stone Age, num regresso aos palcos que se pedia há oito anos. Mais filas, mais gente que nunca a guardar lugar frente ao palco principal desde a abertura do recinto, e até o palco EDP verificou uma subida de pública graças a isso.

Os Tara Perdida, que começaram o dia nesse mesmo palco, que o digam. Nome da velha guarda do punk-rock nacional , com um disco novo lançado este ano, a banda de João Ribas teve uma pequena multidão à sua frente, e usou a fórmula do costume que lhes tem valido uma carreira já de muitos e longos anos: refrões directos e orelhudos, riffs de guitarra catchy, e um vocalista que apesar da idade continua a estar para as curvas (e com a voz rouca de sempre). Viu-se mosh, crowdsurfing, e um punk-rock banal mas que serve para agradar a um público que, ao início do dia, tinha muito tempo livre para matar até à chegada da banda de Josh Homme. E, pela primeira vez, as nuvens de pó voltaram ao Meco.

Os Miss Lava, outro nome da música pesada de Portugal, entram no palco principal às oito em ponto, e tiveram à sua frente um público minimamente disposto a dar uma hipótese a esta banda praticamente desconhecida do país (“Muitos de vocês devem estar a perguntar-se quem serão estes gajos que estão a abrir para os Queens of the Stone Age!”, diz a certa altura o vocalista), que se estreou desta forma nos grandes palcos dum festival. Há nos Miss Lava um hard-rock meio stoner (cremos nós) que muito frequentemente cai nos piores clichés do género (letras medíocres), mas que vale pelo puro entusiasmo e felicidade duma banda pequena a tocar num festival grande, a dar em palco tudo o que pode para conquistar todos os fãs que conseguir, para apreciar ao máximo o momento. E, pela pequena multidão aos saltos que se via nas primeiras filas, alguns fãs terão conquistado de certeza. Se são bons? Para alguns, foram-no claramente. E perante o difícil que é fazer música por cá, e pela felicidade que demonstraram em ali estar, é difícil não lhes desejar todo o sucesso do mundo.

E, de seguida, mais uma banda portuguesa no palco EDP, com mais uma pequena multidão para os ver. Os Asterisco Cardinal Bomba Caveira são novos, muito novos, e isso nota-se tanto na forma como tocam (não particularmente bem) como no entusiasmo com que o fazem. Fazem música pop-rock que certamente é a praia de fãs de um Manuel Fúria ou de uns Capitães na Areia; simples, superficial, e que aqui não conseguiu entusiasmar muitos dos presentes, sem contar com o pequeno grupo na primeira fila que cantava e saltava (e que, tendo em conta o facto de cantarem músicas anunciadas como parte de um disco ainda por sair, eram talvez amigos da banda). Não há novidade nestes Asterisco Cardinal Bomba Caveira, saídos duma recente vaga de pop-rock português donde o melhor que saiu foi um João Coração, um Tiago Guillul ou uns grandes Os Golpes, e que está lentamente a estagnar e a banalizar-se a si própria.

Podem-se apontar críticas, dizer que ainda têm um longo caminho pela frente, e que soam a um cliché em que a música portuguesa mais recente tem caído, mas no entanto tudo isso perde valor face ao facto de serem, simplesmente, malta jovem a fazer música por gosto num país onde (ponto que vale a pena repetir) fazer música não dá para fazer vida, nem para ganhar sequer uns trocos. O Asterisco Cardinal Bomba Caveira são, pelo que se viu em palco, amigos a fazer música, indiferentes a tudo o resto; e isso, quer queiramos quer não, é bonito, e não merece mais que um sorriso, independentemente da música que façam.

Os Ash seguiram-se no palco principal, e ficou a ideia de que estavam a tocar na década errada, perante um público demasiado novo para se lembrar dos singles mais conhecidos duma banda que esteve no seu auge nos anos 90, de onde saíram canções como "Girl From Mars", tocada perante quase apatia absoluta por parte dum público que ansiava pelo rock musculado de Josh Homme e companhia. “Somos os Ash, da Irlanda do Norte”, disse mais que uma vez Tim Wheeler, talvez esperando que a memória do público se reavivasse; tal não aconteceu, e o concerto (competente, diga-se) não entusiasmou. Os Ash continuam, mas o sucesso que outrora tiveram não.

Antes tarde que nunca é algo que podemos dizer sobre a perfomance dos We Are Scientists. Após actuarem no já longuínquo ano de 2006 no Festival Paredes de Coura, a banda de Keith Murray lançou dois álbuns e a sua presença no nosso país nunca mais foi requerida, até 2013.

Três anos depois do lançamento de Barbara, o novo álbum está à porta, ainda sem nome ou qualquer tipo de informação, apenas que é para breve.

“Nobody Move, Nobody Get Hurt”, a canção mais bem sucessida, foi a mais festejada por uma plateia que optou por não permanecer junto do palco principal, onde os Ash actuavam, sempre com um humor refinado, uma forte dose de boa disposição que nos levou a uma descida aos tempos em que era o indie rock ainda estava a florescer.

Depois dos Tomahawk no dia anterior, Gary Clark Jr. foi a aposta esquizofrénica do dia no palco principal. Colocar o guitarrista e cantor de blues num dia dominado pelo rock foi uma aposta estranha por parte da organização, mas que acabou por não fracassar. Músicas de compasso lento, frequentemente acompanhadas pelos isqueiros da maior plateia que vimos nos três dias de festival, que acalmaram os ânimos mas entreteram pelo seu ritmo suave e pelo talento dum guitarrista virtuoso de voz cativante. O momento mais celebrado acabou por ser "Don’t Owe You a Thang", com aquele riff que se entranha na pele, rapidamente reconhecido por uma multidão que, fora isso, provavelmente não sabia bem o que esperar. Concerto diferente, mas não por isso mau, que se pedia, acima de tudo, num recinto fechado.

Chk Chk Chk, os famosos três pontos de exclamação, invadiram o palco EDP, neste que seria o primeiro concerto da tour europeia, para uma actuação que se previa explosiva mas que não passou do indiferente. Dance-punk é o que lhe chamam e THR!!!EL é o novo orgulho destes californianos. Face ao grande momento da entrada dos Queens of The Stone Age, Nick Offer deu o seu máximo, gritou, saltou, dançou de forma gratuita, mas mais era impossível fazer contra a força do cabeça de cartaz que demorou sete anos a regressar.

De seguida, os senhores do dia, do festival e, para muitos, do ano: os Queens of the Stone Age demoraram a voltar, mas voltaram, perante um recinto cheio (mas não insuportavelmente esgotado, como no ano de Prince ou Arcade Fire) para os receber.

A banda de Josh Homme, com um palco aprumado por um excelente jogo de luzes e um ecrã atrás, entrou com a grande dupla "You Think I Ain’t Worth a Dollar, but I feel Like a Millionaire" e "No One Knows" (com o riff entoado a plenos pulmões), e a partir daí entregou sem falhas óbvias um alinhamento a roçar a perfeição, onde se sentia (e ouvia) no ar a excitação dos fãs em ter de volta uma banda que demorou demasiado a voltar. ...Like Clockwork, disco deste ano e mote da digressão, é por si só um excelente álbum, e canções como "If I had a Tail" ou "My God Is the Sun" resultaram na perfeição, fazendo crescer ainda mais a admiração por um disco que mostra uns Queens of the Stone Age em boa forma.

O concerto mostrou, no entanto, uns Queens of the Stone pouco comunicadores e perto do piloto-automático, a tocarem irrepreensivelmente mas a fazê-lo da forma como quem o faz todos os dias, em diferentes locais do mundo, sempre da mesma forma. Homme tem estilo para dar e vender, ora com cigarro na boca, ora com olhar feroz, e não houve propriamente falhas a apontar a uma banda que toca como ninguém o rock que mais ninguém faz, exceptuando o péssimo som do palco - de longe o pior que se viu ao longo dos três dias.

“Foi bom, mas não foi espectacular. Faltou qualquer coisa”, disse-me um fã acérrimo no final do espectáculo. Sim, foi um pouco isso; bom, sem falhas, mas não espectacular (apesar de alguns momentos geniais como "A Song for the Dead", a terminar, ou a incrível "The Lost Art of Keeping a Secret"). Se foi uma desilusão? Isso cada um dirá, com as expectativas que levava no bolso, e com a forma própria com que viveu o concerto. Um festival, afinal, é como dez outros festivais dentro de si, com cada concerto a ser vivido de forma diferente por cada pessoa. O público, no entanto, pareceu no geral em completo êxtase ao longo de todo o concerto, tremendo em cada riff e delirando com cada “Obrigado” de Homme (que usou os elogios do costume para revelar simpatia).

A nós, parece-nos que foi bom - não espectacular -, mas que mostrou ainda assim uma banda em boa forma, que talvez tivesse estado ainda em melhor forma com um som diferente. Para outros, no entanto, terá sido provavelmente o concerto de uma vida. E ainda bem.

Foi o final do Super Bock Super Rock e, apesar de tudo, um festival que termina com um momento apoteótico como "A Song for the Dead" deixará sempre, no mínimo, algumas boas memórias. Mas com o fraco cartaz deste ano, resta esperar que a próxima edição deixe mais.

-

Organização:Música no Coração

-

terça-feira, 23 julho 2013